古镇长辛店位于北京市丰台区永定河西岸,卢沟桥畔,距天安门仅19公里,是西南距京城最近的乡镇,也是西南进京的必经要道。这是一条具有近千年历史的老街。追溯它成街的历史,恐怕比近在咫尺的卢沟桥建立的...

古镇长辛店位于北京市丰台区永定河西岸,卢沟桥畔,距天安门仅19公里,是西南距京城最近的乡镇,也是西南进京的必经要道。这是一条具有近千年历史的老街。追溯它成街的历史,恐怕比近在咫尺的卢沟桥建立的... 古镇长辛店位于北京市丰台区永定河西岸,卢沟桥畔,距天安门仅19公里,是西南距京城最近的乡镇,也是西南进京的必经要道。这是一条具有近千年历史的老街。追溯它成街的历史,恐怕比近在咫尺的卢沟桥建立的时间还要长。

古时,北京小平原与华北大平原之间水网密布,河泊众多,沼泽散布其间,纵横交错,因而造成人马劳苦,车履难行,交通十分困难,成为南北交通的严重障碍。从内蒙古高原和东北平原到达北京小平原,只有沿太行山东麓山间的台地北上,才能顺利到达。而进入北京小平原之前,必须经过永定河上的渡口(卢沟桥建立之前)这唯一的通路,别无他择。随着南北交流的日益频繁,古老的渡口,也就是后来的卢沟桥,成为南北交通的重要枢纽。而渡河的前一站就是长辛店。

名称由来

长辛店是北京西南的重镇。这一地名的来历,比卢沟桥的历史还长,它是从"常新店"谐音而得的。明清时期,沿卢沟桥桥东以南至现在的长辛店以北,酒肆林立、车水马龙。这里是京城官员出京和外埠官员进京及各地商人歇脚之地。因为这块地界多大的官都住过,所以店家几乎天天是清水泼街,总给人一种气象一新的感觉,俗称"客有常来,店要常新",于是地名也被叫成了"常新店"。但不管怎么说,"常新"也只能崭新一段时间,不能永远"常新"下去,后来就被谐音为"长辛店"了。

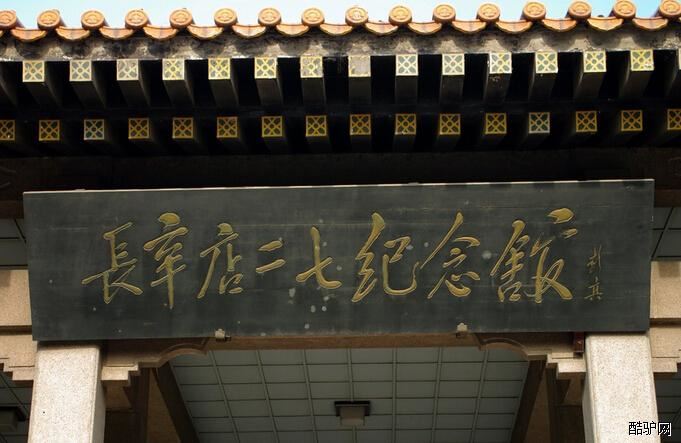

古镇长辛店位于北京市丰台区永定河西岸,卢沟桥畔,是西南距京城最近的古镇,也是西南进京的必经要道,这是一条具有近千年历史的老街。长辛店的五里长街上,现存有很多古迹遗址和与"二七"大罢工有关的历史遗迹。

明清时期,这里曾是距离北京城最近的古驿站,也是进出北京西大道的门户,俗称"九省御路"。那时,街上商贾旅客云集,店铺酒肆林立,无论打店歇脚的商客,还是进京赶考的儒生,或是穷困潦倒的乞丐,三教九流,五行八作,混杂其间,人来人往,车马声啸,热闹非凡。

史料记载,长辛店由长店和新店两个小村落组成,随着南北交流逐渐连成一片,后衍化为"长辛店",寓意商旅长途跋涉,一路艰辛之意。另一种传说即"常新店",因为很多大官居住于此,此地居民天天用净水泼街,称为"常新"。

小镇的地形地貌像一条小船,东西高峙,中间低洼,西山坡上有西峰寺,不过寺已荡然无存,只留下了名字。保留至今的一座建于金代的镇岗塔依然耸立。古塔周围汉白玉围栏浮雕上,刻有这座镇岗塔的记载。

"长辛店砾石层"系第四纪形成的沉积层,已成为地质学中一专有名词。沉积层面积30平方公里。有代表性的第四纪沉积。

相传云岗地区属龙脉所在,龙脊就在云岗制高点的土坡上。当初在此地建塔并不是因为龙的兴风作浪,而是唯恐龙脉塌陷或迁徙。有传说讲,自打镇岗塔建成后,这里风调雨顺,离它20多里的永定河历次水灾,从没有漫过长辛店。

老镇"鱼骨"状街巷保存完好,商业活动仍然活跃、传统格局基本完整,但存在诸多问题。长辛店大街集中了大量的商铺和公共服务设施,成为了周边的生活服务中心,但是经济发展动力不足,受传统产业外迁和国有企业改造等影响,部分企业停产或倒闭导致该地区居民收入普遍较低。

此外,老镇内有大量胡同以垂直于长辛店大街的方向排列,呈现鲜明的"鱼骨"状街巷体系,大街宽8米,两侧树冠在半空相接,形成拱形空间。虽然传统格局保存较为完好,但是文化特色发掘利用不足。例如一些石碑被搭建房屋包围,传统民居建筑被广告牌和新建房屋所遮盖。

老镇建筑以平房和危旧房居多,建筑质量较差,违建普遍,存在严重的卫生防疫和消防安全隐患,也缺乏基本的燃气、热力等供应设施。由于雨污水排放存在问题,"7·21"事件时,长辛店大街水深1.5米,有125户被淹。

古镇特色地区建筑不超12米高,城市道路对老街风貌产生了一定的破坏,而客货运交通混行的京周公路贯穿于此对居民的生活影响较大。

历史沿革

长辛店比卢沟桥的历史还长些。相传宋代杨家将率大军向涿州进发,长辛店是必经之路,北京主要水系永定河也流经这里。

明万历年间蒋一葵的《长安客话》中,对这条古道作了如下记叙:"中宫络绎驰丹毂,候伯新封就土疆,车马常百计,夫皂不可量,即索旗帜引,仍求鼓吹扬,武夫排道难,尘埃蔽穹苍……"《宛署杂记》和《帝京景物略》以及清代才子纪晓岚在他的《阅微草堂笔记》中,也都提到过长辛店。

明清时期,沿卢沟桥桥东以南至长辛店以北,酒肆林立、车水马龙。《儿女英雄传》管这里叫"常新店"。这里是京城官府人士出京和外埠官吏进京歇脚之地,称为"常新"。

《宛署杂记》记载:"县之西南,出彰义门……又一里曰卢沟桥,又四里曰新店村,又一里曰赵村……"。"新店"为古时称谓,现在偶尔还能从老年人口中听到。

明《熹宗实录》记载:"天启元年(1621年),御史李日宣议:于都门抵良乡界五十里,设长店、大井、柳巷(六里桥)等处。每五里设墩堡,宿兵十人,每有窃发协力救出"。上面所述的"长店"与"新店"就是现在的长辛店。在明代,长店与新店是两个相邻很近的村落,长店在南新店在北。随着南北交流日益扩大,使这两个村和村前街道空前繁荣起来。酒肆店铺摊棚林立,天长日久连成一片。而"长店"与"新店"的村名,被衍化为长辛店的街名保留到今天。

清雍正六年(1728年),修广安门石道。用二丈巨石,从广安门一直铺到长辛店的南关外。长辛店大街原有南、北两个门楼,门楼内称大街,门楼外称关外。也就是说,这条路一直铺到五里古街的最南端。上世纪六十年代中期,我和哥哥在伯父与父亲的带领下,走在这条巨石铺就通往卢沟桥的路上,对巨石已被磨砺成坑洼沟坎路面的印象至今记忆犹新。路面巨大的条石,在岁月车轮的碾压下,泛着乌黑发亮的光彩。从那时留存的御制碑文记载中得知:"周道如抵,其直如矢,是以达天下。……天下十八省所以朝觐、谒选、计偕、工贾来者,莫不遵路于兹。"因此,长辛店自古就是商贾云集的官府驿站处,明清以来,更是官差、行商各色人等往来络绎不绝的通路。